林伯渠(1886年3月20日—1960年5月29日),名祖涵,字邃園,號伯渠,以號行,中國湖南省安福縣(今臨澧縣)人,中國共產黨重要領導人之一,與董必武、徐特立、謝覺哉和吳玉章並稱為中共五老。

中國共產黨中央委員會委員(排名第三,按得票多少排列)

任期 :

中國共產黨第八屆中央委員會

1956年9月28日—1960年5月29日

主席 :毛澤東

個人資料

出生 : 1886年3月20日

大清湖南安福修梅鎮涼水井村

逝世 :

1960年5月29日(74歲)

中國北京市

國籍 : 中華人民共和國(1949年-)

政黨 : 中國共產黨 中國共產黨

其他政黨 :中國同盟會 中國同盟會

生平 早年 :

自小受到戊戌變法影響,思想開明,1902年考入湖南公立西路師範學堂,1903年考取公費生,赴日本留學,1904年入東京弘文學院,1905年8月經黃興、宋教仁介紹,加入中國同盟會,追隨孫中山,年底罷學回國。 1906年,奉命前往長沙辦理振楚學堂,1907年,又以新任吉林省巡撫朱家寶隨員身份前往東北,預謀聯絡當地馬匪反清,失敗後仍留東北管理學政,直至1911年秋返回上海,隨即前往湖南西部爭取當地駐防官兵的支持。

二次革命至護法戰爭

1913年袁世凱刺殺宋教仁後,林在湖南參加二次革命,任岳州要塞司令部參謀,失敗後逃往日本,加入中華革命黨,受到孫中山的賞識。 1915年,李大鑷等人在日本組織了反袁團體中華學會,林伯渠、易象、容伯挺等人也組織了反袁團體乙卯學會。林伯渠為了促成兩個團體的合併,多次拜訪李大鑷、易像等人,1916年1月30日最終合併為神州學會,並推舉李大鑷為評議長,林伯渠為幹事,之後兩人攜手回國。

1916年護國戰爭爆發,林的堂兄林修梅出任湖南護國軍參謀長,林任湖南總司令部參議。袁世凱退位後,林留任湖南政務廳長。 1917年9月13日,林伯渠參與發動湖南南部衡陽、零陵駐軍參與護法戰爭的行動,10月17日,林被委任為勞軍使,赴前線激勵士氣。 11月20日,護法軍攻占長沙,林出任湖南財政廳長。 1918年3月,長沙復為北洋政府攻占,林伯渠等被迫撤回廣州。林伯渠回憶:「約在一九一八年三、四月,連續接到李大鑷同志幾次信,詳細給我介紹了十月革命情況及一些小冊子、文件,並對目前中國形勢闡述了他的所見,得到很大的啟發”,林伯渠正是依靠這些零碎的馬克思主義知識,逐漸握住了馬克思主義真理。 1919年底,南北議和,譚延闓出任湖南都督,林修梅等湘軍將領被迫離開湖南,護法戰爭在湖南結束。此時,林參與了協助孫中山將中華革命黨改組為中國國民黨的工作。

國共合作與北伐

四個 ” 延安五老 ” : 林伯渠 , 董必武 , 吳玉章 , 徐特立 ( 毛澤東與劉少奇之間 )

1921年1月,經李大釗、陳獨秀介紹,林伯渠加入上海共產主義小組,成為中國共產黨最早的50餘名黨員之一。後林奉命南下廣州,任孫中山軍政府參議。堂兄林修梅擔任軍政府代理參軍長,兩人一同居住在廣州六榕古寺附近的牛巷。在林修梅的幫助下,林伯渠研究馬克思主義,閱讀了大量有關蘇俄革命和社會主義思想的文章。當時在廣州既有大量馬克思主義和蘇俄的文章,也有不少無政府主義和基爾特社會主義的介紹。林伯渠、林修梅對當時流行的各種社會主義思潮比較分析後一致認為:「無政府主義主張不要政府,各盡所能,各取所需,乃是不切實際的空談;中國的勞苦大眾雖然輾轉呻吟於帝國主義侵略和軍閥官僚的壓迫、剝削之下,目前尚缺乏組織,卻蘊藏著無比巨大的革命力量,基爾特社會主義者無視這種革命力量,主張先發展實業,慢談社會革命,無非是為資本家效勞。林修梅為了幫助林伯渠更好地學習馬克思主義,甚至打算資助林伯渠前往蘇俄,「實地視察蘇維埃實際設施,以備日後參考」。 1921年10月15日,林修梅病逝於廣州。

1922年6月16日,陳炯明砲轟總統府,林再度流亡上海。下半年他和李大釗一起參加孫中山同蘇俄代表越飛的會談。 1923年1月2日國民黨改進大會召開,通過了黨綱和總章。依總章規定,國民黨設本部,管理全黨事務,本部下設五部,林被任命為中國國民黨總務部副部長,積極推進國共合作,大力吸收共產黨人張太雷、夏曦、劉少奇、彭湃等加入國民黨。 1924年1月,林在中國國民黨第一次全國代表大會上當選為國民黨中央執行委員、農民部長,一個多月後前往直系軍閥吳佩孚控制下的漢口負責在日租界新建國民黨漢口執行部工作,常務委員覃振、張知本、林伯渠;秘書處秘書於若愚;組織部長林伯渠(兼),秘書李實蕃等。 1924年6月失敗返廣州。年底,林隨孫中山北上,1925年孫中山病逝於北京,林又隨同扶柩至北京西山碧雲寺。 1925年5月,林回到廣州,參加國民黨一屆三中全會。 7月1日,林出任國民政府監察委員。 8月,廖仲愷遇刺後,林出任代理中執委常委,兼理秘書處,進入國民黨領導核心。 10月至11月國民革命軍二次東徵時,國民黨右派掀起反對中國共產黨和國共合作的政流,時任國民黨中執委和代理中央常委的林伯渠與在廣東的其他國民黨中央委員和候補中央委員共同發電斥責,並號召海內外全體黨員同國民黨右派堅決鬥爭。國民黨二大上,在林伯渠等人的努力下,國民黨二大作出了彈劾西山會議派的決議、永遠開除謝持、鄒魯的黨籍,書面警告居正、石青陽、葉楚傖等人,訓令戴季陶。林再次當選為中央執委、中央執行委員會常委(共9人),也被任命為中央秘書處秘書,並擔任財務審查委員會主席,兼中央農民部長。向國民黨中央提出籌設農民運動委員會,並親自擬定組織大綱和擬聘請的委員名單。農民運動委員除本人以農民部長身份兼任主席外,還有毛澤東、陳公博、甘乃光、宋子文、譚植棠、蕭楚女、阮嘯仙、羅綺園8人。在農民運動委員會的第一次會議上,林伯渠決定擴大中央農民運動講習所的學員名額,將改變以往各屆農講所主要招收廣東學員的辦法,改為主要是招收廣東以外各省的學員,聘請毛澤東為廣州農民運動講習所所長。為了宣傳農民議題的重要性,總結和傳播農民運動的經驗,林伯渠也推動編輯、出版了許多刊物和書籍,如《中國農民》月刊、《農民叢書》、《農民運動小叢書》,以及《農民運動須知》、《孫中山先生對農民之訓詞》、《中國國民黨與農民問題》、《農民國際》等。這些刊物和書籍,既有農民運動的理論和政策,又有具體做法和經驗,密切聯繫實際,通俗易懂。

1926年3月20日,國民黨二屆二中全會通過「整理黨務案」後,林辭去了中央農民部長、中央財務委員、國民政府監察委員等職,擔任程潛的國民革命軍第六軍的黨代表兼政治部主任。 7月20日,參加北伐。 9月20日,蔣介石邀請林前往北伐軍總部工作,林遂隨軍先後至南昌、九江。 1927年2月,林返回漢口,其後出任國民黨政治委員會委員、武漢國民政府軍委秘書長。 3月26日,林前往南京,擬依武漢國民政府中央軍事委員會密令逮捕蔣介石,但被南京衛戍司令程潛拒絕。

國共內戰與抗戰時期

不久,蔣介石、汪精衛先後在南京和武漢宣布分共,林伯渠退出國民黨,前往廬山。 8月1日,林參加了南昌起義。 10月3日,林伯渠等非戰鬥人員離開部隊,前往香港,後經上海、神戶、符拉迪沃斯托克前往莫斯科,入莫斯科中山大學進修。期間,與瞿秋白、吳玉章和蘇聯學者等人參與設計拉丁化新文字。 1933年,林回國,前往中央蘇區,任中華蘇維埃共和國國民經濟部部長兼任財政人民委員部部長。 1934年10月10日,林參加長徵,任總沒收委員會主任,負責為中國工農紅軍籌集軍餉,後又擔任紅軍總供給部部長。

1935年,紅一方面軍長徵勝利結束,林伯渠轉而擔任地方政府財政部長。 1937年2月24日,林伯渠奉命負責陝甘寧邊區政府工作。 7月27日,林以中共代表團成員前往西安,與國民政府展開談判。國共第二次合作後,9月6日,林正式擔任陝甘寧邊區主席。 1938年4月12日,林又被蔣介石任命為國民參政會參政者。同年10月,被補選為中共中央委員。 1940年10月,林返回延安,專注於邊區政府工作。 1942年2月,林又擔任了陝甘寧邊區學習指導委員會主任一職,負責在政府系統中開展整風運動,他反對康生發起的搶救運動,爭取到了毛澤東“一個不殺,大部不抓”的批示,促使這次搶救運動沒有大規模發展。

宋慶齡和林伯渠在東北

1944年2月17日,林奉命前往重慶,與國民政府重開談判。 11月,談判無疾而終,林遂返回延安。 1945年,在中國共產黨第七次全國代表大會上,林被選為中央委員,其後進入中共中央政治局。 1948年12月26日,林伯渠調往西柏坡中共中央工作,卸去陝甘寧邊區政府主席一職。 1949年3月26日,林作為中共談判團一員,在北平與張治中率領的國民政府代表團進行結束內戰的談判,未果。 8月,林又代李維漢負責全國政協的籌備工作,9月30日,林當選為政協全國委員會委員和中央人民政府委員會委員,次日被選為中華人民共和國中央人民政府秘書長。

中華人民共和國時期

1954年,當選為第一屆全國人大常委會副委員長。 1954年9月,他出席第一次會議討論憲法草案,期間並發言。 1956年,在中國共產黨第八次全國代表大會及八屆一中全會上再次被當選為中央委員和政治局委員。 1960年5月29日,在北京病逝,享年74歲。

2013年4月,林伯渠的骨灰由北京遷回其家鄉常德臨澧修梅鎮。

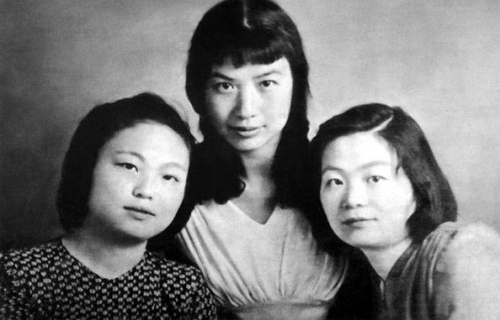

林伯渠的女兒們和孫維世在莫斯科 : 林琳 ( 左 ) , 林利 ( 右 ) , 1945家庭